O dilúvio nosso de cada dia

Paulliny Tort, autora de Erva brava, escreve sobre crises climáticas, a tragédia recente no Rio Grande do Sul e aponta caminhos para o futuro

.

Uma proposta de revegetação para o século 21

No dia 2 de maio de 2024, uma rápida pesquisa no Google sobre as enchentes no Rio Grande do Sul revelou mais de 6,5 milhões de resultados. Um alerta vermelho de inundação encabeçava a página, enquanto as notícias principais falavam de mortos, homens e mulheres cujas fotos mostravam alegrias simples, domésticas, iguais às minhas, iguais às suas, em contraste com vídeos de pontes arrastadas e casas inteiras dissolvidas pela correnteza de rios violentíssimos. Que nossa luta contra a fúria das águas não é nova, já sabemos. Inclusive, vi outras enchentes pela televisão quando criança, de norte a sul do país. E eram todas terríveis. Então o que há de novidade nessa tragédia, além de que faz novas vítimas? O que ela nos mostra?

.

Um antagonista conhecido

A ficção escrita mais antiga de que temos registro, A epopeia de Gilgamesh, tem uma passagem seminal sobre um dilúvio. Começa com os deuses irritados, sem dormir pelo alvoroço na cidade de Shurrupak, de modo que decidem aniquilar a raça humana. Para isso, contam com os talentos de Adad, o senhor da tempestade, e inundam a terra. Por instrução de um dos deuses, uma arca é construída e bichos são resgatados para garantir a vida futura de uns poucos sobreviventes (qualquer semelhança com o Noé bíblico ou com o herói africano Tumbainot não é coincidência). O dilúvio é, portanto, um antagonista ancestral, capaz de formar imagens até hoje presentes na literatura.

As narrativas sobre enchentes são tantas que seria impossível fazer um inventário completo. Palmeiras selvagens, de William Faulkner, por exemplo, mostra uma enchente devastadora no rio Mississipi. Já A cidade inexistente, do escritor brasileiro José Rezende Jr., nos apresenta uma enchente promovida pela construção de uma hidrelétrica. Eu mesma escrevi um livro de contos em que todos as histórias foram, de certo modo, amarradas por um evento dessa natureza. Entre mitos antigos e textos contemporâneos, estamos falando de uma tradição que atravessa milênios. Não é novidade. Mas, com os traumas climáticos que temos sofrido, desconfio que a violência das águas se intensificará na ficção, assim como no mundo factual.

.

Chuvas de ontem, chuvas de hoje

Em junho de 2022, o ecólogo Marcelo Dutra, professor e pesquisador da Universidade Federal de Rio Grande (onde, por acaso, fui estudante de oceanologia), fez um alerta durante uma audiência pública na Câmara Municipal de Pelotas. Ele falava do despreparo das cidades para lidar com a mudança no comportamento das chuvas, as quais ele acompanha há alguns anos. Segundo Dutra, as coisas se transformaram no estado de 2013 para cá, com acumulados de precipitação inéditos. Em outras palavras, chove muito mais na região, o que não é uma opinião isolada. Pelo menos desde os anos 1970, sabemos que nossa cultura industrial tem provocado efeitos drásticos sobre o clima em diversas partes do mundo.

Sobre a tragédia gaúcha, os pesquisadores entendem que um bloqueio de ar quente na região central do Brasil impede a subida das frentes frias, fazendo com que elas estacionem sobre o Rio Grande do Sul, onde são alimentadas pelo fluxo de umidade que vem da Amazônia. Daí as chuvas tão intensas, daí as enchentes. Entendem também que essa “bolha” de ar quente não acontece por acaso, que existe responsabilidade humana nesse processo. O clima está mudando e não apenas nos locais das catástrofes. Como tantos cientistas já apontaram, uma das principais causas dessas mudanças é o desmatamento. A matemática é simples – menos vegetação natural, mais calor.

Em 2023, houve um aumento de 44% nos alertas de desmatamento do cerrado, onde bolsões de ar quente tendem a ser formar. Só em janeiro de 2024, o bioma perdeu uma área equivalente à do município de Maceió, capital de Alagoas. Foram desmatados cerca de 51 mil hectares de vegetação nativa no período, uma média de 1,6 mil campos de futebol derrubados por dia. Para conter esses números, que são assombrosos, nossa legislação é ineficaz. No cerrado, é permitido que uma fazenda tenha até 80% de sua vegetação nativa desmatada, o que acontece também em outros biomas. Na Amazônia, a lei prevê o contrário: o proprietário rural é obrigado a preservar 80% de floresta. Embora o legislador não tenha reconhecido, a importância de todos os ecossistemas na regulação climática se mostra cada vez mais evidente.

.

Um começo honesto

Há muito que se discutir sobre clima. Precisamos rever nossa relação com os combustíveis fósseis, sem dúvida. Precisamos de adaptações nos espaços urbanos e precisamos escolher melhor nossos representantes políticos, apagando da esfera pública os negacionistas. E precisamos reflorestar, urgentemente. Desmatamento zero não basta, ainda que importante. O que devemos é recompor a vegetação nativa. Dentre as ações de mitigação das mudanças climáticas no Brasil, a revegetação do cerrado deveria constar entre as prioritárias, considerando a predação intensa do bioma. Sem recuperar parte das áreas convertidas em monocultura e pasto, não conteremos as ondas de calor e nos sujeitaremos a mais eventos extremos, como o que agora recai sobre o Rio Grande do Sul, com impactos cada vez mais duradouros, especialmente sobre as populações empobrecidas.

Nos livros, os dilúvios passam. No mundo, eles se repetem. Por isso, políticas públicas eficazes que estimulem a recuperação de terras degradadas devem ser propostas e colocadas em prática o quanto antes. É claro que o problema das enchentes não se resume à reconstituição de um bioma específico e envolve n variáveis. Segundo o serviço climático da União Europeia, os oceanos quebraram recorde de temperatura todos os dias no último ano (mais água evaporada, mais chuva). Enquanto isso, o Brasil arrecadou milhões em um leilão de blocos exploratórios de petróleo, apesar do clamor pela redução das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, há muito, muito a transformar. Mas um projeto de recomposição do cerrado, visando reduzir os efeitos das mudanças climáticas, seria um começo honesto. Da mesma forma, é imprescindível considerar a recuperação radical das margens dos corpos d’água que transbordaram no Rio Grande do Sul.

Na crônica “As enchentes”, de 1915, Lima Barreto falou das inundações desastrosas que acometiam o Rio de Janeiro após as chuvas de verão. Embora vivêssemos outro momento das cidades, sem relação imediata com a agenda ambiental, o texto aponta a inabilidade do poder público diante do fenômeno — as enchentes aconteciam todos os anos e ninguém resolvia. Os governantes de hoje já sabem que as chuvas tendem a se intensificar. “Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social”, escreveu Barreto. Enquanto não assumirmos um compromisso determinado com o clima, enchentes não estarão presentes apenas na literatura, nas histórias bem narradas de que tanto gostamos, mas nos noticiários e nas ruas, mudando para sempre as vidas das pessoas. Não esperemos um grande romance sobre um dilúvio (e muito menos um grande dilúvio). Ousemos esse passo pelas gerações presentes e futuras. Revegetação já.

.

Paulliny Tort é autora de Erva brava

Bate-bola com Ingrid Fagundez

Qual a parte mais desafiadora de transformar o seu diário em livro?Ganhar a distância necessária dos meus escritos para entender como — e se — eles poderiam interessar a alguém além de mim mesma. Essa foi a parte mais desafiadora porque exigiu tempo, um recurso escasso nos nossos dias, mas sem o qual nada se …

[saiba mais]

Nestor Pestana by night

A coisa acaba num Oxxo. Mas antes, quem entra na Nestor Pestana vindo da Augusta, da Martins Fontes ou da Martinho Prado, olha pra cima e vê, no começo da rua, a fachada do Teatro Cultura Artística – uma obra feita por Di Cavalcanti, finalizada em 1950, e que resistiu ao incêndio que consumiu o …

[saiba mais]

Saiba mais sobre os nossos clubes de leitura

Você sabia que existem clubes de leitura do Círculo de Poemas com encontros presenciais em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo? Estreamos na capital paulista em agosto de 2023, na Casinha, um espaço de convivência do Instituto Braudel, e logo a ideia se multiplicou pelas outras duas cidades, …

[saiba mais]Um teto para dois cavalos

por Sofia Mariutti Meu pai arrendou um terreno para um vizinho que precisava de espaço pra deixar dois cavalos. Então ele construiu um teto para os dois cavalos do vizinho. E quando construiu o teto, imaginou que um dia aquele seria o teto de uma casa. Isso porque a irmã do meu pai é vizinha …

[saiba mais]

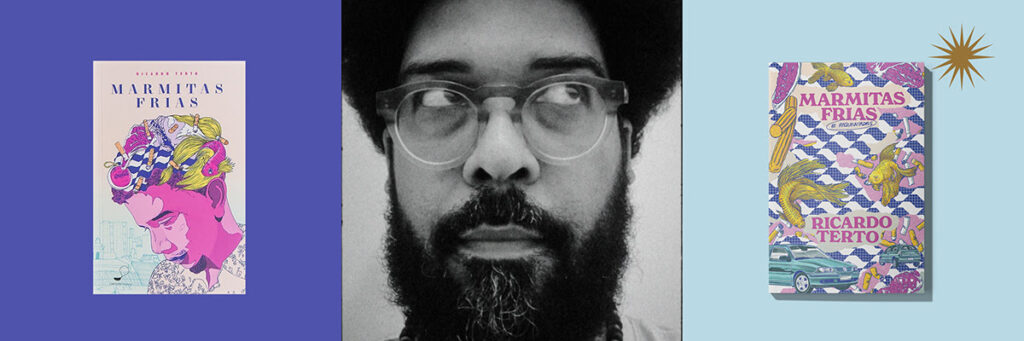

Oga Mendonça fala sobre a capa de "Marmitas frias: e requentadas", de Ricardo Terto

Quando o Ricardo Terto e a Julia Monteiro da Fósforo me convidaram para criar a nova capa de Marmitas frias: e requentadas — um livro que já era especial pra mim, e uma das minhas capas preferidas — me senti empolgado e desafiado ao mesmo tempo. Mexeria em algo que já estava muito bem resolvido, …

[saiba mais]