Um teto para dois cavalos

A autora conta sobre os espaços e vivências que inspiraram a escrita de Abrir a boca da cobra

por Sofia Mariutti

Meu pai arrendou um terreno para um vizinho que precisava de espaço pra deixar dois cavalos. Então ele construiu um teto para os dois cavalos do vizinho. E quando construiu o teto, imaginou que um dia aquele seria o teto de uma casa.

Isso porque a irmã do meu pai é vizinha dele e mora num antigo estábulo, onde viveram búfalos e depois vacas. O cocho de concreto que atravessava o estábulo de ponta a ponta, junto à parede, virou um longo banco de madeira. O teto abaulado de alumínio também foi todo revestido de madeira por marceneiros minuciosos. O estábulo é enorme e esse trabalho durou meses. Todos os espaços ali dentro têm uma escala maior que a humana.

A casa da minha tia Drica é uma espécie de santuário. Sempre gostamos da ideia de habitar a casa que era daqueles mamíferos, e talvez assim chegar um pouco mais perto deles. Escrevo para meu pai e meus tios para coletar mais detalhes do antigo estábulo. Além das fotos, só lembro que lá moravam umas aranhas enormes. Reúno as informações e esboço uma planta mental. Onde hoje meus tios e primos dormem, entre porteiras de madeira que foram preservadas, antes dormiam os bezerros. Onde hoje eles cozinham, era uma baia onde dormia uma égua. Onde hoje há dois banheiros, havia a farmácia e o quarto de arreios. Depois ela ainda transformou algumas baias de cavalo no seu ateliê, onde trabalha todos os dias, e numa quitinete para visitas.

*

A Drica e meu pai moram na zona rural de Campinas, perto da cidade, mas numa área de proteção ambiental (APA). Da varanda, uma manhã, a Drica viu uma onça parda, que a princípio achou ser um bezerro. Teve sentimentos ambíguos durante aquele encontro, ficou encantada, depois quis entrar pra pegar o celular e tirar uma foto — ou talvez para se proteger do medo. A onça foi embora.

*

Pouco antes da pandemia, meu pai decidiu enfim transformar o teto dos cavalos em casa, conforme o previsto. Em volta da casa ele plantou pés de urucum para esconder as torres de distribuição de energia das Furnas, que cruzam esse pedaço de terra da família. A empresa de distribuição é nossa vizinha. Sempre achei que as torres pareciam vacas gigantes de ferro, com chifres apontando pro céu e patas fincadas no chão. Um dia desses, minha filha mais nova disse que os chifres são orelhas, e as torres na verdade são gatos. Quando passamos por debaixo dos fios de alta tensão e nos tocamos, levamos choquinhos. Os fios são grossos e conseguimos ouvir o som da energia passando. Debaixo dos fios de alta tensão, não podemos plantar nada que cresça muito, e nem construir casas.

Todas as casas dessa terra onde moram os seis filhos dos meus avós levam o nome de uma árvore que já existia ali antes da partilha: araucária, quaresmeira, jatobá, pau ferro, jequitibá… A casa nova do meu pai foi pintada de vermelho e ficou se chamando urucum. Ele queria alugá-la, mas quando ficou pronta, eu já estava morando de improviso numa casa de outro tio, Fabio, para ficar perto da família durante a pandemia, e foi natural que eu passasse a ocupar essa casa do meu pai. Era um arranjo provisório.

O Fabio, também meu padrinho, é o maior responsável por ter ressignificado aquele espaço depois da morte dos meus avós e transformado essa fazenda de 36 alqueires, sem vocação para grandes produções agrícolas, num condomínio rural onde hoje moram irmãos e amigos, a maioria deles na terceira idade. A fazenda Santa Fé, como é chamada até hoje, foi recebida pelo meu avô nos anos 1980 como bônus por serviços prestados para a família Americano. Hoje o Fabio tenta ocupar todo o espaço que pode ser ocupado, isto é, que não é atravessado por torres de alta tensão, desenhando e construindo casas obsessivamente, sempre partindo dos materiais de demolição que encontra por aí. Seis boas janelas são ensejo para uma casa, assim como uma tesoura que pode estruturar um telhado. “Quem guarda, tem” é o lema da família. Mas é claro que quem guarda acaba concentrando pilhas de ladrilhos hidráulicos e outras habitações perfeitas para pequenos animais peçonhentos.

*

Ainda morando em uma das casas do Fabio, o bambual, apareceu o primeiro escorpião marrom, no meio do inverno de 2020, encolhido debaixo de uma cebola que peguei para fazer arroz. Depois, ainda nessa casa, apareceu mais um escorpião do mesmo tipo debaixo do tapete do banheiro. Não sabíamos se eram mesmo marrons, talvez tivessem alguma pigmentação amarela. Ficamos apavorados, somos bichos urbanos.

Quando nos mudamos para o urucum, a casa recém-construída do meu pai, sempre no inverno, essa sequência de escorpiões marrons continuou. Dois filhotes subindo pela parede do meu quarto. Uma família embaixo de uma tora de madeira na varanda, que dá para o jardim. Uma carcaça seca dentro do braço de um velho sofá marrom de couro (quem guarda, tem). Outro vivíssimo, à noite, de garras erguidas entre nossas pernas e a perna da mesa de jantar. Nossa filha, que então tinha três anos, quase pisou descalça em um que entrava pela porta numa manhã, já meio zonzo por causa da dedetização que acabamos fazendo, meio a contragosto porque não queríamos matar lagartixas e outros bichos não peçonhentos.

Depois do veneno (também sabemos ser peçonhentos), os escorpiões começaram a aparecer mortos, e foram sumindo. Mas continuavam dando as caras nos meus sonhos. Na verdade, eu já guardava um desses sonhos desde a adolescência. Depois de uma febre alta, paria um escorpião vermelho. Devia ter uns quinze anos quando criei essa imagem, à noite. Fiquei orgulhosa dela, e também a analista da época, que me punha pra anotar sonhos. Guardei o escorpião vermelho por mais de vinte anos até começar um poema com ele, o primeiro verso do primeiro poema e embrião do livro Abrir a boca da cobra.

Guardava também a memória nítida do meu primeiro encontro com um escorpião, acordada. Eu tinha uns dezoito anos e estava visitando a Drica — a mesma tia da casa-estábulo — na Itália. Naquela época, ela morava em Milão, onde tinha casado e tido filhos. Estávamos entre o Natal e o Ano-Novo, numa chamada “casetta” que eles frequentavam na montanha, perto do lago de Como. Uma noite, fui ao banheiro e, sentada na privada, notei um escorpião preto do lado do meu pé. Passei dias afetada por aquele encontro. Como a minha tia que um dia encontraria a onça, tive uma tremenda aflição, passei a procurar escorpiões em todos os lugares da casa, ao mesmo tempo que me sentia agraciada com uma sorte grande, como um presente.

A Drica não quis matar o escorpião, ela não mata bicho nenhum (não é peçonhenta), e me pareceu corajosa ao prendê-lo entre uma folha de papel e um copo de vidro e jogá-lo do lado de fora da casa, na neve. Não sei se isso significava a morte ou a sobrevivência dele, mas imagino que a sobrevivência. Guardei essa imagem do escorpião preto na neve como a do escorpião vermelho parido, e assim os escorpiões sonhados e vistos foram se sobrepondo na minha memória e no poema.

*

Um dia, a Drica estava dormindo na casa-estábulo e um escorpião tombou do teto, pousando no seu travesseiro. Ela acordou na hora com o susto e mais uma vez pôs o escorpião pra fora. Esse é um dos meus piores pesadelos: o escorpião que cai sobre o travesseiro, ou ainda o escorpião que repousa sob o travesseiro — esse escorpião debaixo do travesseiro também existiu, numa casa de praia de uma história da infância, e nunca mais me deixou descansar a cabeça num travesseiro impunemente.

Eu devia ter uns nove anos quando fui viajar com uma prima para o interior, acordei e senti uma coisa em cima do travesseiro. Seguiram-se alguns minutos de agonia, como sempre, a respiração ofegante e a incapacidade de me mexer ou tomar uma atitude para sair daquela situação, com medo de que qualquer movimento pudesse significar uma picada e a morte. Então apelei à única solução possível: repeti o nome da minha prima até que ela acordasse e pedi que ela acendesse a luz, dizendo uma frase hoje clássica entre nós, “tem uma coisa gosmenta no meu travesseiro”. No fim era só o meu aparelho, que tinha caído da boca.

Enquanto habitava o urucum, sonhei muitas vezes que aranhas e escorpiões estavam na cama e escalavam meu corpo enquanto eu dormia. Uma noite cheguei a bater com o travesseiro no meu marido, como se fosse ele o escorpião. Ele acordou bravo e nunca entendeu como aquele episódio de sonambulismo podia ter acontecido, afinal não sou sonâmbula, até onde sabemos.

*

Meu pai e minha tia sabem que tudo muda. Nós mudamos, nos mudamos de casa e as casas também mudam. Nos sonhos que temos, uma pessoa desaparece para depois reaparecer, então vira outra, pessoas viram bichos e bichos viram gente. Um lugar vira outro, se sobrepõe ao outro. A lei da casa é a mesma do sonho: a da impermanência. Desde que tivemos nossa filha, mudamos seis vezes de casa. Ela tem sete anos, e no ano que vem deve se mudar de novo. Somos seres de natureza nômade.

Tem um livro ilustrado do Anthony Browne que curto muito, chamado Tudo muda. Talvez esse livro resuma como vejo as coisas e o que quis fazer nos poemas de Abrir a boca da cobra. Enquanto espera seus pais voltarem do hospital com a irmãzinha que acabou de nascer, o menino, atormentado pela frase “tudo vai mudar”, começa a ver metamorfoses pela casa. O sofá vira um crocodilo, a torneira um pássaro, a mangueira no quintal, uma cobra.

De fato, as coisas são parecidas umas com as outras. Um cacho de bananas em cima da mesa de café da manhã pode lembrar uma tarântula, assim como uma folha de embaúba ou a nossa própria mão. Num sonho ou numa obra da Louise Bourgeois, uma aranha pode virar uma mãe enorme debaixo da mesa.

*

Minha música preferida do Hélio Ziskind é “sono de gibi”. Vai mais ou menos na mesma linha:

Num clique

A luz apaga

Parece que a gente

Escuta mais

Um tique-taque

Um pingo no banheiro

A gente escuta até o nariz

<som de inspiração profunda>

No teto

A sombra da veneziana

No braço da cadeira

A sombra do casaco

Parece um bicho

Uma cobra

Um sapo

Sei lá

Será que vai mexer?

Melhor nem ver

Melhor escutar o zumbido

Do sono de gibi

Zzzzzzzzzzzzzzzz

Sono de gibi

Zzzzzzzzzzzzzzzz

Sono de gibi

Foi bem assim que aprendi a meditar: primeiro fechar os olhos (a luz apaga) e começar a escutar os sons (parece que a gente escuta mais). Depois, essa respiração profunda que acompanha qualquer começo de meditação (a gente escuta até o nariz). Mas então o rumo se desvia. Alguma luz ainda entra pela janela e projeta sombras, formas no teto, e os olhos começam a observar. E já não há paz para os olhos que observam e passam a ver formas, e tendem a ver formas que dão medo, um bicho, uma cobra um sapo, sei lá, será que vai mexer?, mas logo volta o convite para “não ver”; é melhor “escutar o zumbido do sono de gibi”, e a conclusão é um mantra meditativo, “zzzzzz”, nosso jeito de grafar o sono nos gibis.

Acho essa música genial, de um jeito que só as coisas mais simples são. Ela fala de como me senti na maior parte da infância — apavorada — e dessa coisa que tentei investigar no Abrir a boca da cobra: todas as coisas lembram outras, todas. A manga do casaco no braço da cadeira parece um bicho. Sempre há um bicho, imaginado ou visto.

*

Quando vi o documentário em que o David Attenborough dá vida animada aos dinossauros e esboça seus hábitos, notei que minha cabeça tendia a aproximar aqueles gigantes de outros bichos, talvez para entendê-los melhor: esse parece um tuiuiú. Esse parece uma baleia. Então talvez sejam duas as leis: tudo muda e tudo se parece. Na história da evolução, os dinossauros são parentes das galinhas. E o mundo deles nunca acaba, porque na época deles já viviam as abelhas que hoje vivem com a gente. O mundo é o mesmo, mas algumas formas foram mudando.

Num dos sonhos que transformei em poema no livro, em vez da água despencam pássaros pretos do chuveiro. E deixam penas emaranhadas no cabelo. O que faz lembrar que tudo muda também no reino das palavras. Os pássaros tomam o lugar da água, mas a partir do momento em que suas penas se emaranham no cabelo, outro sentido da palavra “pena” toma o lugar do primeiro. As penas na cabeça são também as penas de qualquer poeta que escreve pra tentar se livrar delas.

Se a obra é a soma das penas

Pago mas quero meu troco em poemas

(Alice Ruiz, cantada por Itamar Assumpção)

A metaforização, a troca de uma coisa pela outra, essa “transfusão de sentido entre objeto e objeto”, conforme define Antonio Candido, não é um processo artificial e externo à língua. Ela estrutura a língua, é seu elemento constitutivo. É tão inata quanto a aquisição da linguagem. Aos dois anos, minha filha olhou para uma cobra de brinquedo e disse “trem”. Pisando uma faixa de pedestres, aos três, disse “zebra”. A caçula, de manhã, aponta uma “piranha” de cabelo no “criado mudo” e diz: “aranha”. Metáfora da metáfora, metonímia da metáfora: meu cabelo é preso por patas de aranha que saem da boca de uma piranha. Ou talvez seja só uma confusão. Um lapso, um ato falho. Uma rima, uma paronomásia. Todas as coisas mudam e se parecem. Há uma impermanência também na casa das palavras.

*

Olho troncos no rio e vejo jacarés. Sempre vejo e sempre vou ver, porque estou procurando jacarés. Quero observá-los e tenho medo deles. Então encontro jacarés nos sonhos. Os sonhos também são encontros.

Segundo Dária, a mulher even que Nastasja Martin encontra na Sibéria em Escute as feras, os sonhos “estabelecem uma conexão com os seres do lado de fora e abrem a possibilidade de um diálogo” (na tradução do Daniel Lühmann e da Camila Vargas Boldrini).

Em geral os sonhos-jacaré, sonhos-escorpião e sonhos-pássaro-preto me ameaçam, mas também podem despertar meu interesse, desejo, afeto, são bonitos, presentes que agarro de manhã. Depois do poema do escorpião, eles entraram de vez na minha escrita. Comecei a ver o sonho como terreno de imaginação.

Um dia, quando a minha filha mais nova estava pra nascer e nós para nos mudar mais uma vez de casa e escola, lembrei do livro do Anthony Browne e disse pra mais velha que tudo muda, mas algumas coisas ficam iguais. O céu pode ficar nublado e escuro, mas depois do dia sempre vem a noite, e o céu sempre está no lugar do céu.

*

Comecei a escrever este texto quando a Pat Ditolvo me perguntou “que casa é essa casa do seu livro”, durante uma mesa com a María Ospina Pizano na Feira do Livro, e me deu um branco, como o de um aluno numa prova que não tem ideia do que vai responder e então esboça alguma aproximação à pergunta, tenta dar uma coladinha e ler o próprio livro como se não soubesse cada poema de cor, e volta a ler os poemas na partitura para não ter que encarar a plateia. Eu só ouvia tudo o que a María tinha a dizer sobre casas e pensava que ela sim era a escritora. A Pat, além de excelente leitora, é arquiteta e queria entender melhor as nossas casas. Essa é uma casa que se metamorfoseia, é claro, a casa da impermanência em que uma sala se enche de água e depois se esvazia, em que essa mesma sala de repente está sobre palafitas, em que o sol entra desenhando a cada hora do dia uma forma e um movimento novo no piso de cimento queimado. Isso foi tudo o que consegui dizer na hora. O resto fiquei pensando depois, tão obsessiva quanto meu tio atrás das janelas descartadas, triste de não ter contado essas histórias pra Pat e todo mundo que estava lá, e por isso escrevo aqui. Abrir a boca da cobra, meu bestiário onírico, nasceu enquanto eu morava numa casa que tinha sido um teto para dois cavalos. Não à toa, num dos poemas, “sou eu a vaca”. A pergunta da Pat me faz pensar em outra: em que medida os espaços que habitamos determinam nossa escrita?

Sofia Mariutti nasceu em São Paulo, em 1987. É poeta, tradutora e editora, com mestrado em língua e literatura alemã na Universidade de São Paulo (USP). Publicou o livro de poemas A orca no avião (Patuá, 2017) e os infantis Vamos desenhar palavras escritas? (Companhia das Letrinhas, 2023) e Tem um gato no frontipício (Baião, 2024). Pelo Círculo de Poemas publicou Abrir a boca da cobra, em 2024.

Bate-bola com Ingrid Fagundez

Qual a parte mais desafiadora de transformar o seu diário em livro?Ganhar a distância necessária dos meus escritos para entender como — e se — eles poderiam interessar a alguém além de mim mesma. Essa foi a parte mais desafiadora porque exigiu tempo, um recurso escasso nos nossos dias, mas sem o qual nada se …

[saiba mais]

Nestor Pestana by night

A coisa acaba num Oxxo. Mas antes, quem entra na Nestor Pestana vindo da Augusta, da Martins Fontes ou da Martinho Prado, olha pra cima e vê, no começo da rua, a fachada do Teatro Cultura Artística – uma obra feita por Di Cavalcanti, finalizada em 1950, e que resistiu ao incêndio que consumiu o …

[saiba mais]

Saiba mais sobre os nossos clubes de leitura

Você sabia que existem clubes de leitura do Círculo de Poemas com encontros presenciais em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo? Estreamos na capital paulista em agosto de 2023, na Casinha, um espaço de convivência do Instituto Braudel, e logo a ideia se multiplicou pelas outras duas cidades, …

[saiba mais]

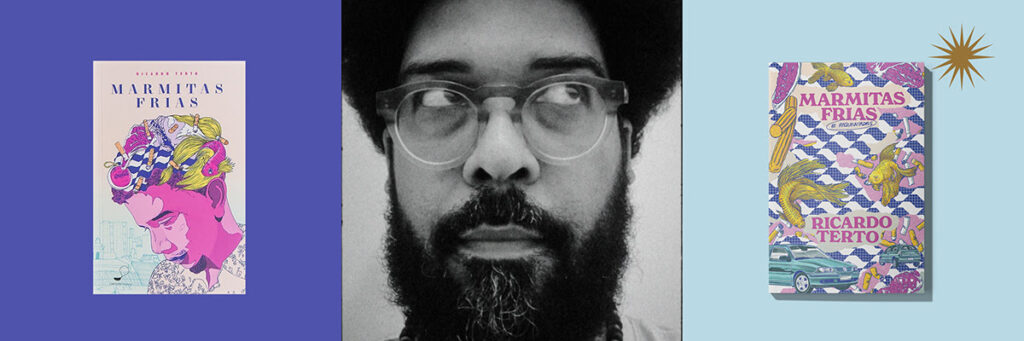

Oga Mendonça fala sobre a capa de "Marmitas frias: e requentadas", de Ricardo Terto

Quando o Ricardo Terto e a Julia Monteiro da Fósforo me convidaram para criar a nova capa de Marmitas frias: e requentadas — um livro que já era especial pra mim, e uma das minhas capas preferidas — me senti empolgado e desafiado ao mesmo tempo. Mexeria em algo que já estava muito bem resolvido, …

[saiba mais]

As impressões de Chico Bosco sobre "A boba da corte", de Tati Bernardi

A boba da corte, de Tati Bernardi, me parece ser o fruto maduro de uma escrita que já se desenvolve há muitos anos em roteiros para audiovisual e crônicas de jornal — e se expande ainda em podcasts e outros modos da fala. Mas, sem prejuízo da qualidade das demais investidas — até porque a …

[saiba mais]