Por dentro do livro “O que os psiquiatras não te contam”

Fernanda Windholz colaborou na preparação do livro de Juliana Belo Diniz, e fez um relato pessoal que mescla a própria experiência como paciente psiquiátrica ao mergulho profundo no tema enquanto realizava esse trabalho.

Conhecer o trabalho da Juliana Belo Diniz por dentro, acompanhando a evolução do livro O que os psiquiatras não te contam conforme ele ia sendo escrito e debatendo com a autora cada etapa, permitiu que eu entrasse de forma privilegiada nesse tema denso que é a psiquiatria e seu lugar no mundo contemporâneo — tema que me interessa não só pela sua relevância atual, mas porque eu mesma em diversos momentos da vida precisei fazer uso de remédios psiquiátricos e passei por acompanhamento com médicos dessa especialidade. E essa não foi uma história sem dúvidas ou acidentes.

Como o livro deixa claro desde sua introdução, as respostas que ele traz não eliminam acidentes, pelo contrário, vão no sentido oposto, de admitir o acidente como parte do percurso. Parte estrutural, para dizer melhor. Ao admitir o acidente, se torna possível lidar melhor com ele, minimizar seus danos e contorná-lo com mais eficácia.

O livro se constrói numa dinâmica dupla, de contar a história do desenvolvimento dos tratamentos psiquiátricos e de pôr em questão todas as mistificações em torno de cada um deles. A autora faz a crítica da subjetividade dos próprios psiquiatras e cientistas do cérebro — por dentro, colocando-se como mais uma nessa reta — e, por último, aponta um caminho diferente do que hoje é amplamente praticado.

Um caminho que não promete um tratamento psiquiátrico cem por cento eficaz, como fazem ambiciosamente os cientistas que pesquisam a colocação de eletrodos no cérebro, mas questiona o próprio desejo de um tratamento médico cem por cento eficaz para transtornos mentais num mundo em que o próprio sentido do humano e da saúde estão em cheque. O caminho proposto por Juliana Diniz também não é aquele do meio-termo do senso comum, idealizado como equilíbrio, que pressupõe uma situação estática, congelada. Essa ideia de equilíbrio é um tanto ingênua, uma vez que, como bem disse Einstein, estar em equilíbrio é como andar de bicicleta, é preciso estar em movimento, pendendo de um lado a outro e ultrapassando obstáculos sem chegar a tombar.

O caminho em movimento leva em conta as limitações da ciência, pensando formas de usar melhor seus recursos, combinando-os com outros, num conjunto de práticas que cada paciente constrói com o tempo a partir de sua singularidade. A singularidade de cada ser humano é a chave para entender o sentido que a autora dá à saúde mental e, por que não, à própria existência.

O capítulo que brilhantemente elucida o conceito tão mal-entendido de placebo revela a humildade de uma cientista que sabe que há recursos eficazes para o tratamento das doenças mentais que não podem ser explicados pela ciência e que a realidade desse efeito é muito mais complexa, comporta diversos elementos para os quais a ciência não está necessariamente equipada, no sentido de que ele não pode ser mensurado, traduzido em número, não pode se submeter à lógica da comprovação matemática — que é a forma que as chamadas ciências duras têm para comprovar o que quer que seja e auxiliar na resolução de problemas humanos.. Assim, a ciência ainda não sabe porque o efeito placebo funciona, ou mesmo como o funcionamento do cérebro se relaciona com nossas emoções, comportamentos e escolhas de vida. E talvez nunca venha a saber, pois, como nos lembra Juliana, até a ciência e o conhecimento tem limites, para a infelicidade de nosso desejo de poder e controle, mas talvez para a felicidade de nossas vidas.

Por último e não menos importante, a autora mostra como esse caminho proposto é coletivo, social, e não individual. Não só não se reduz ao âmbito da ciência como também não se restringe ao consultório médico. O médico e seu paciente têm uma margem de manobra por meio dos remédios e do diálogo (esse tão ou mais importante que os primeiros), mas quanto mais violenta e desigual for a sociedade, menor será essa margem. E esse ponto até a ciência dura pode provar, como Juliana mostra ao citar inúmeras pesquisas significativas. O nível de violência e desigualdade social, o ambiente urbano, a impossibilidade de contato com a natureza, o excesso e a precarização do trabalho, entre outros, são agravantes ou mesmo causas de doenças mentais de diversos tipos. Na psicanálise, na filosofia e na sociologia essas relações vinham sendo feitas há séculos, e mais dramaticamente após as duas grandes guerras mundiais; agora, ressonâncias magnéticas funcionais de cérebro comprovam numericamente o fundamento dessas discussões — para aqueles que anseiam por comprovações numéricas para fundamentar discussões, talvez erroneamente. Talvez seja esse um dos principais fatores de nosso adoecimento mental: o paradigma quantitativo em que estamos imersos sem nem sequer perceber sua extensão e seus efeitos em nossa vida. No nosso modo de ler o mundo e vivenciar nossas próprias experiências. A experiência do amor é quantificável? Os amantes e poetas diriam que não.

***

Como paciente, eu procurei a psiquiatria quando outras ferramentas não se mostraram suficientes para que eu pudesse enfrentar uma crise psicológica que estava me trazendo muito sofrimento emocional e me impossibilitando de ter autonomia para ir e vir, para estudar e trabalhar, para estar com meus amigos e meus afetos. A psiquiatria não foi minha primeira escolha, nem será a última ou a única. Depois de vinte anos convivendo com alguns episódios importantes de ansiedade e depressão, aprendi que muitas ferramentas podem ser úteis, em diferentes momentos e de diferentes modos, e que nenhuma sozinha dará conta de resolver o problema. Antes de tudo porque o problema não tem solução. Não por se tratar de uma doença incurável como um câncer em estágio muito avançado, mas por se tratar da expressão da própria condição humana, da forma como ela se manifesta na minha história.

O sofrimento psíquico que eu enfrentei nos momentos de crise, a meu ver, não eram um mau funcionamento do meu cérebro, mas um indício de que alguma coisa na minha vida ou dentro de mim não estava bem, e apelava por vazão. Um indício dramático que me obrigou a me defrontar com as origens da dor para poder sobreviver, um interpelamento radical daquilo que em nós não é quantificável, ao modo da esfinge de Édipo: decifra-me, ou devoro-te. Enigma cuja decifração não é da ordem dos números, mas da ordem da compreensão existencial. Édipo foi capaz de responder o enigma da esfinge: o que é que de manhã tem quatro patas, de tarde tem duas e de noite tem três? O ser humano. No entanto, Édipo ainda desconhecia a gênese de sua própria condição humana. Quando veio a sabê-la, sua mãe se suicidou, ele arrancou os próprios olhos e desertou da cidade sobre a qual reinara como um desterrado.

Num mundo cada vez mais povoado de guerras, crises econômicas e políticas e desastres climáticos não somos todos desterrados? Cada um sofre os efeitos desse desterro a seu modo, cada um tem uma história. Em uma terra que estremece a todo momento sob nossos pés, tentamos manter a bicicleta de Einstein em movimento com muito esforço em meio a solavancos cada vez mais intensos e frequentes.

A essa altura do campeonato, poucos são capazes de negar a realidade que se desmascara e se torna cada vez mais concreta em nosso dia a dia: vivemos num mundo em que não temos verdadeiro acesso à saúde. As águas, o ar e os alimentos estão poluídos. A violência urbana ameaça a todos. A imensa maioria das pessoas trabalha em condições cada vez mais precárias por cada vez menos, enquanto uma ínfima parte enriquece — para quem também faltará ar e água em algum momento, mesmo que tenham milhões na conta. Parte que também precisa conviver com o medo da violência urbana, do aquecimento global, das guerras.

Em nosso país do Sul global, os dados são alarmantes, para não dizer obscenos. Nos últimos anos, segundo pesquisa da FGV Social, metade do país vive em insegurança alimentar (que vai de leve a grave), sendo que mais de 30 milhões de brasileiros vive hoje em insegurança alimentar grave, ou seja, 15% da população passa muita fome. Daqueles que têm acesso à comida, uma parcela ínfima tem acesso a comida sem agrotóxicos.

Ou seja, é sabido que nós somos dos países mais desiguais do mundo. Segundo relatório recente do World Inequality Lab, o 1% mais rico possui quase a metade da riqueza patrimonial brasileira, enquanto os 50% mais pobres possuem menos de 1% da riqueza do país, e sempre tivemos altos índices de desemprego.

Quando olhamos os dados da violência, segundo mapeamento do G1, temos mais de cem homicídios por dia (sendo a maioria de homens negros periféricos mortos pela polícia) e, segundo o IPEA, quase 84 mil estupros ao ano. Se olharmos para a estrutura familiar, segundo o Datafolha mais da metade das mães brasileiras é solteira, viúva ou divorciada — sendo que sabemos que a vida das mães casadas também não é nada fácil, com prejuízos de carreira e renda, dependência financeira de parceiros que não raro praticam violência doméstica (a violência menos reportada às autoridades e cujos dados são mais difíceis de obter). Submetidas a duplas ou triplas jornadas, as mães tanto solo como casadas enfrentam cada vez mais dificuldades para exercer a maternidade num país em colapso. Depois de relembrar todos esses dados quantificáveis, é inevitável que ressoe em silêncio dentro dos meus ouvidos os versos da música “Negro Drama” dos Racionais Mc’s:

Uma negra e uma criança nos braços

solitária na floresta de concreto e aço,

veja, olha outra vez o rosto na multidão,

a multidão é um monstro sem rosto e coração.

Hei, São Paulo, terra de arranha-céu,

a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel.

Família brasileira, dois contra o mundo,

Mãe solteira de um promissor vagabundo

Além de tudo isso, a cidade de São Paulo, onde eu e a autora do livro vivemos, foi a campeã em transtornos mentais de acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, com prevalência de mais de 30% da população fazendo uso de remédios psiquiátricos. Poderia ser diferente?

Para coroar o quadro, boa parte das linhas psicoterapêuticas dá importância fundamental à função materna no desenvolvimento psíquico dos sujeitos. Mas quais condições nossa sociedade oferece para que as mulheres exerçam minimamente essa função? E a função paterna, que está completamente ausente para metade dos filhos brasileiros, que tentam sobreviver ao desemprego, à fome, à violência urbana e à sensação diária de fracasso num sistema concorrencial perverso?

Hoje, podemos dizer que estranho é não manifestar crises psicológicas. Não digo isso como uma crítica a quem nunca sentiu necessidade de recorrer a remédios psiquiátricos ou a alguma forma de psicoterapia, mas pela constatação empírica de que a grande maioria das pessoas com quem eu convivo já precisou fazer uso de uma dessas ferramentas, ou de ambas. Outras fazem uso abusivo de substâncias alteradoras de consciência, como álcool, cafeína, cocaína, canabis etc. Outras se consomem no fanatismo religioso e político. Outras se suicidam. Novamente, vale lembrar os versos dos Racionais:

Porra, vagabundo óh,

vou te falar, ‘tô chapando…

Eita mundo bom de acabar…

O que fazer quando a fortaleza tremeu

e quase tudo ao seu redor,

melhor, se corrompeu?

Epa, pera lá, muita calma, ladrão,

cadê o espírito imortal do Capão?

Lave o rosto nas águas sagradas da pia,

Nada como um dia após o outro dia…

Durmo mal, sonho quase a noite inteira,

Acordo tenso, tonto e com olheira

Nessa cena dramática e esmagadora, qual o espaço de atuação do psiquiatra e seu paciente? Também no caso do psicoterapeuta, qual o espaço em que se pode operar? Considerando tudo que foi exposto e analisado em O que os psiquiatras não te contam, posso dizer que, por mais apertado que seja, existe um espaço para margem de manobra. E é nela que o sujeito exerce sua singularidade e se constitui verdadeiramente como sujeito, e não mero depositário e reprodutor de uma cultura da violência. Como dizia Sartre, a liberdade se exerce na relação com o limite, e não na ausência dele. E sujeito não é aquele que é senhor de si, mas aquele que ousa enfrentar o limite, debater-se com ele na busca de brechas, de outros paradigmas em que haja um respiro mais vivo, um movimento qualquer, em vez de se submeter a ele, engessando cada célula do corpo e aceitando a suposta felicidade de uma medalha de cão bem adestrado.

Diante disso, o que interessa não é funcionar bem ou mal, ter ou não sintomas, fazer tratamentos bem-sucedidos ou fracassados.

O interessante é que, apesar de estarmos machucados, fragmentados, doentes, desesperançados, ainda sabemos que a história nunca foi feita por sujeitos inteiros. O caminhar nunca se deu num terreno plano, livre de atrito, em condições higiênicas para Newton comprovar suas fórmulas. A bicicleta de Einstein não vence escarpas ou matas fechadas. A história nunca foi uma história de sucessos, embora os aparentes vencedores tentem narrá-la assim.

O que os psiquiatras não te contam é um livro escrito por uma pessoa vulnerável, para outras pessoas vulneráveis — e esse é o seu trunfo. Trata-se de um livro escrito com a sabedoria da prática clínica, a minúcia da pesquisa científica e a humildade da consciência das próprias limitações no horizonte. É ousado pelo ponto de vista crítico que desconstrói os paradigmas em que o sofrimento psíquico maior deita raízes.

Esse livro mostra os percalços diários dos sujeitos sobrevivendo no inferno e tentando torná-lo habitável — inferno que pode ser analisado, criticado e esmiuçado de um ponto de vista mais amplo e distante pela filosofia e pela sociologia para fins de reflexão social, mas que só pode ser vivido e enfrentado pelos sujeitos no dia a dia da luta diária. E nessa luta, a psiquiatria pode tanto ser nossa inimiga, nossa fuga ideológica, ou nossa aliada. O que os psiquiatras não te contam é uma porta preciosa para que ela seja nossa aliada.

Fernanda Windholz é editora e escritora formada em Letras pela USP.

Bate-bola com Ingrid Fagundez

Qual a parte mais desafiadora de transformar o seu diário em livro?Ganhar a distância necessária dos meus escritos para entender como — e se — eles poderiam interessar a alguém além de mim mesma. Essa foi a parte mais desafiadora porque exigiu tempo, um recurso escasso nos nossos dias, mas sem o qual nada se …

[saiba mais]

Nestor Pestana by night

A coisa acaba num Oxxo. Mas antes, quem entra na Nestor Pestana vindo da Augusta, da Martins Fontes ou da Martinho Prado, olha pra cima e vê, no começo da rua, a fachada do Teatro Cultura Artística – uma obra feita por Di Cavalcanti, finalizada em 1950, e que resistiu ao incêndio que consumiu o …

[saiba mais]

Saiba mais sobre os nossos clubes de leitura

Você sabia que existem clubes de leitura do Círculo de Poemas com encontros presenciais em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo? Estreamos na capital paulista em agosto de 2023, na Casinha, um espaço de convivência do Instituto Braudel, e logo a ideia se multiplicou pelas outras duas cidades, …

[saiba mais]Um teto para dois cavalos

por Sofia Mariutti Meu pai arrendou um terreno para um vizinho que precisava de espaço pra deixar dois cavalos. Então ele construiu um teto para os dois cavalos do vizinho. E quando construiu o teto, imaginou que um dia aquele seria o teto de uma casa. Isso porque a irmã do meu pai é vizinha …

[saiba mais]

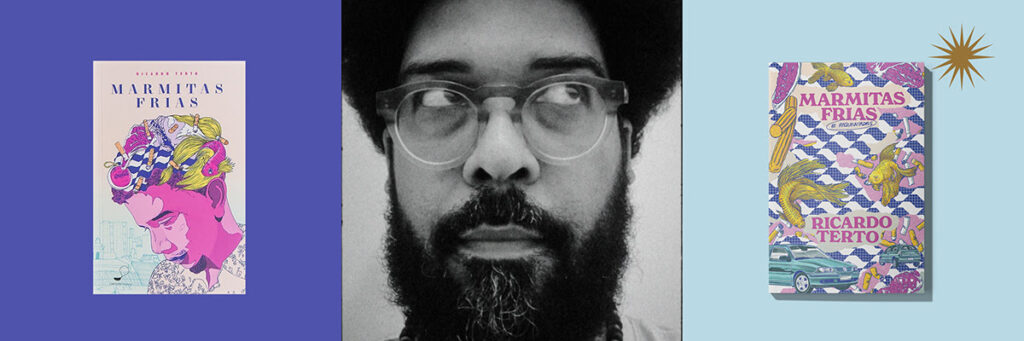

Oga Mendonça fala sobre a capa de "Marmitas frias: e requentadas", de Ricardo Terto

Quando o Ricardo Terto e a Julia Monteiro da Fósforo me convidaram para criar a nova capa de Marmitas frias: e requentadas — um livro que já era especial pra mim, e uma das minhas capas preferidas — me senti empolgado e desafiado ao mesmo tempo. Mexeria em algo que já estava muito bem resolvido, …

[saiba mais]