Caminhar no deserto, olhar as estrelas

Bianca Santana, autora de Quando me descobri negra e Arruda e Guiné, escreve sobre sua experiência ao visitar mulheres do Saara Ocidental

Ainda hoje há um país africano colonizado. O Saara Ocidental foi ocupado pelo Marrocos em 1976, depois de quase noventa anos de invasão espanhola, e esteve em guerra por independência até 1991, quando uma missão da onu foi instalada com a promessa de realizar um plebiscito sobre a determinação do país. Os quase 266 mil quilômetros quadrados de deserto no norte da África, à beira do Atlântico, são ricos em fosfato e têm reservas de cobre, ferro e urânio. Até hoje o povo saarauí — cerca de 600 mil pessoas divididas entre o território ocupado, cinco campos de refugiados na Argélia e o exílio — demanda a realização do plebiscito. Quarenta e seis países reconhecem a soberania da República Saarauí. O Brasil, em contradição com nossa tradição diplomática, não é um deles.

A luta por independência é liderada pela Frente Polisário, que governa os campos de refugiados na Argélia. A capital do país, Laiune (ou El Aiune), tem bandeiras do Marrocos e fotos do rei em proporção exponencialmente maior que as cidades da província. São proibidas manifestações políticas e a entrada de jornalistas. Em outubro de 2023, visitei Laiune como turista, a pedido da ativista saarauí Mahfouda Lefkir. Mas essa história começa antes, e explica o que me propus a fazer semanalmente na coluna da Folha de S. Paulo que escrevo desde junho de 2024.

Nos últimos dez anos tenho tido a oportunidade de conhecer movimentos de mulheres em diferentes regiões do mundo. Em 2014, fui convidada pela Uneafro para falar sobre o feminismo no Brasil em um seminário da revista Fett em Oslo, na Noruega. Desde então, visitei países latino-americanos, africanos, do Oriente Médio e europeus testemunhando como as mulheres têm se organizado em defesa da vida e resistido ao patriarcado racista (também cis-heteronormativo, neoliberal, militarista, colonialista), tão hegemônico mundo afora. Além de resistir, as mulheres produzem formas de organização política permeadas por cuidado, respeito às pessoas e à natureza, amor. Revoluções em que podemos dançar.

Conheci Lefkir no Quênia, em 2022, no Festival República Feminista, que reuniu mais de quinhentas mulheres africanas. Nascida em 1984, como eu, ela havia saído há poucos meses da cadeia, onde esteve por ter protestado contra a prisão arbitrária de seu tio. Pediu que eu visitasse Laiune, onde vive com o marido, a filha e o filho, e contasse sua história. Quase um ano depois, tive a oportunidade de participar de um retiro de fortalecimento de lideranças femininas em Fez, no Marrocos, organizado pelas brasileiras Fernanda Papa e Soledad Domec. Com financiamento da Thousand Currents para a Casa Sueli Carneiro, aproveitei a entrada no Marrocos para chegar ao Saara Ocidental.

“Se não fosse a liberdade que nos foi tirada, eu estaria agora caminhando com você no deserto, onde olharíamos as estrelas e lhe apresentaríamos os costumes de nossos ancestrais”, me disse Lefkir, em árabe, no apartamento onde passamos cerca de 36 horas escondidas, intercalando momentos de entrevista, cozinha e descanso. Por seis horas, tivemos a tradução árabe-inglês-árabe do jornalista Mayara Mohamed. No restante do tempo, sua cunhada e também jornalista Salha Boutngiza interpretava algumas frases, quando o Google Tradutor era insuficiente. “A primeira coisa que faria seria construir uma tenda. A tenda é uma das nossas tradições e fomos banidos dela.”

Lefkir, que parou de estudar aos dezessete anos, explica a estratégia de dominação do colonialismo marroquino: apagamento da identidade saarauí; incentivo à ocupação do território por cidadãos do Marrocos, que recebem boas ofertas de trabalho e moradia; perseguição de ativistas. Quando foi presa, teve sua roupa arrancada por homens que a espancaram e a interrogaram depois de acessarem todos os arquivos de seu celular. Ela dormia no chão e passava longos períodos sem receber comida ou bebida. “Nunca me deixaram ler livros, jornais ou escrever. Tive crises de asma sem acesso a medicamentos. Podia receber visitas por no máximo sete minutos.”

Assim que cheguei a seu apartamento, Lefkir me entregou uma melehfa, pano estampado de quatro metros de comprimento que, com voltas e amarrações, cobre todo o corpo e também a cabeça. “Você vai ficar mais à vontade vestida assim.” Em dado momento, perguntei se havia liberdade religiosa em seu país. “Todos somos livres para seguir o islã e adorar o profeta”, respondeu. Havia a expectativa de que a polícia chegasse a qualquer momento, então o começo da entrevista foi bastante tenso. De tempos em tempos eu enviava os arquivos de áudio para Mariana Belmont, parceira fundamental dessa jornada. E Lefkir repetia, em espanhol: “relájate”, relaxa. Demorei a compartilhar da tranquilidade de todos da casa, perfumada por um incenso constantemente em brasa. A mesa farta era sempre reposta e organizada por seu marido, e me chamou a atenção a quantidade de garrafas de água mineral. “É para você, normalmente tomamos água da chuva.”

O principal medo de Lefkir, que teve um irmão assassinado na adolescência, é ver os filhos atacados pela ocupação marroquina. Ela deseja que sua menina e seu menino sejam educados com liberdade em um país independente, que não obrigue seu povo a estar dividido. “Também tenho o objetivo de sistematizar coletivos, associações e grupos de mulheres que não possuem apoio de nenhum tipo. Há companheiras que fazem um trabalho fundamental de jornalismo para a tv e as redes da Frente Polisário e do Coletivo Equipe Media, mas não são remuneradas.”

Clandestinamente, o movimento de mulheres saarauís promove encontros formativos sobre direitos humanos e feminismo, além de organizar atos, costurar bandeiras e produzir panfletos denunciando arbítrios. Esses são os motivos das prisões e torturas. Na minha segunda noite por lá, cinco ativistas se reuniram para contar também suas histórias. Por conta da ação política, não conseguem trabalho. E se tentam empreender, o governo marroquino acaba com a iniciativa imediatamente. Vivem da solidariedade de familiares, em situação de vulnerabilidade econômica.

Repetiram muitas vezes que eu certamente tenho ancestrais saarauís ao pintarem minhas mãos e pés com hena, como fazem para casamentos ou antes de viajarem para longe. Na volta ao Brasil, ao passar pela imigração marroquina, entendi que a pintura provocava os colonizadores. Diferentemente das curvas marroquinas, os traços saarauís são retos. Mesmo respondendo à polícia que aproveitei os dias como turista, passeando sozinha, estava gravado em minhas mãos que estive com elas.

Bate-bola com Ingrid Fagundez

Qual a parte mais desafiadora de transformar o seu diário em livro?Ganhar a distância necessária dos meus escritos para entender como — e se — eles poderiam interessar a alguém além de mim mesma. Essa foi a parte mais desafiadora porque exigiu tempo, um recurso escasso nos nossos dias, mas sem o qual nada se …

[saiba mais]

Nestor Pestana by night

A coisa acaba num Oxxo. Mas antes, quem entra na Nestor Pestana vindo da Augusta, da Martins Fontes ou da Martinho Prado, olha pra cima e vê, no começo da rua, a fachada do Teatro Cultura Artística – uma obra feita por Di Cavalcanti, finalizada em 1950, e que resistiu ao incêndio que consumiu o …

[saiba mais]

Saiba mais sobre os nossos clubes de leitura

Você sabia que existem clubes de leitura do Círculo de Poemas com encontros presenciais em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo? Estreamos na capital paulista em agosto de 2023, na Casinha, um espaço de convivência do Instituto Braudel, e logo a ideia se multiplicou pelas outras duas cidades, …

[saiba mais]Um teto para dois cavalos

por Sofia Mariutti Meu pai arrendou um terreno para um vizinho que precisava de espaço pra deixar dois cavalos. Então ele construiu um teto para os dois cavalos do vizinho. E quando construiu o teto, imaginou que um dia aquele seria o teto de uma casa. Isso porque a irmã do meu pai é vizinha …

[saiba mais]

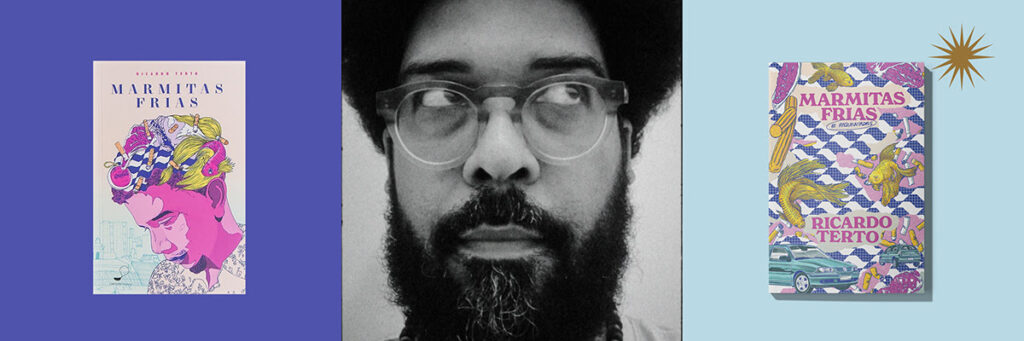

Oga Mendonça fala sobre a capa de "Marmitas frias: e requentadas", de Ricardo Terto

Quando o Ricardo Terto e a Julia Monteiro da Fósforo me convidaram para criar a nova capa de Marmitas frias: e requentadas — um livro que já era especial pra mim, e uma das minhas capas preferidas — me senti empolgado e desafiado ao mesmo tempo. Mexeria em algo que já estava muito bem resolvido, …

[saiba mais]