A escritora-vedete

O Carnaval é a fantasia que nos aproxima do real

Helena Theodoro

Delicadamente, suas mãos rosqueavam as lampadinhas em bocais costurados no bonito tecido. A peculiaridade e a beleza do gesto, no entanto, não escondiam que aquelas mesmas mãos carregavam muitas marcas de trabalhos malquistos e perversos. As palmas que haviam ganhado linhas a mais das queimaduras de panelas e colheres quentes; os dedos que, por um triz, escaparam de lâminas cegas de facas velhas e escorregadias; ou os nós desses mesmos dedos, gastos de esfregar roupas encardidas de todas aquelas pessoas que podiam se dar ao luxo de não se preocupar com a preservação da brancura que vestiam. Enquanto os pulsos erguiam o vestido na busca por mais um bocal em que faltasse lâmpada, lembrava do peso do saco cheio de materiais que catava nas montanhas de lixo da cidade, e até da freira-patroa que os havia torcido quando flagrara sua dança num breve momento de sonho na cozinha. Seu estômago guardava o riso de imaginar a expressão no rosto daquela desgraçada ao lhe ver rodopiando envolta de luz.

Era mais uma apresentação dias antes do Carnaval, época em que sua cabeça estava ainda mais acelerada e desejosa de viver, e ela ainda não decidira se cantaria ou declamaria o novo poema. Tinha a respiração ofegante pela antecipação e, enquanto percorria a extensão do vestido checando os rabichos, as marcas em suas mãos pareciam um eco incongruente do passado não tão distante, de quando aquela genial multiartista era forçada a usá-las para garantir a sobrevivência miúda e cotidiana na maior parte do tempo. Mas a verdade é que, mesmo diante de tantas cicatrizes, o mundo nunca foi verdadeiramente capaz de lhe subjugar completamente. Se aquela mulher pudesse lhes contar um pouco mais de seus desejos e pequenos prazeres, terminaria por revelar a vida desconhecida daquelas mãos, secreta apenas para aqueles que reduziam sua existência à ferocidade da pobreza e da violência racial do país em que nascera.

Pouco antes de sua performance na igreja, havia sido encenada uma peça em que todos os atores negros usavam apenas calças e um chapéu de palha. “Trajes que simbolizavam um passado”, pensava ela a partir de seu olhar sempre afiado, enquanto ligava o vestido na tomada. O contraste fez com que suas criações se destacassem ainda mais. A escritora, cantora, compositora, poeta e estilista Carolina Maria de Jesus subiu ao palco em seu monumental vestido elétrico.[1] A plateia prendeu o fôlego diante de sua aparição: a mulher negra se movimentava em feixes de luz enquanto afinava o violão. Satisfeita com aquele efeito, a cantora viu a luminosidade se multiplicar quando o vozeirão se ergueu em marchinhas carnavalescas que sempre compunha. Cantava, tocava e dançava enquanto, aos poucos, o público foi deixando o choque de lado para então acompanhar a mulher negra que ousava ser quem era.

Carolina amava o Carnaval desde que chegara àquela cidade, mesmo quando a vida parecia lhe negar qualquer capricho. Como em outras apresentações noturnas, dedilhava o violão com maestria, assim como o pai que nunca conhecera, e seu timbre parecia em conexão com sua essência. Estava muito cansada da nova rotina de noites de autógrafos e de apresentações, mas havia uma ansiedade gostosa em si pelos dias vindouros — e ela ainda nem imaginava que, tempos depois, algumas de suas marchinhas seriam gravadas em um long-play para uma peça teatral. Naquele momento, ainda estava satisfeita por lembrar que, em casa, lhe esperava o novo vestido com penas de galinha carijó que estava fazendo para o desfile daquele ano, o mais bonito de todos até agora. Perdera as contas de quantos sacos de penas já tinha utilizado e, ao final de cada apresentação, enquanto tirava lâmpada por lâmpada daquele outro vestido, era comum resmungar: “Tem hora que eu tenho pavor de ter inventado estes vestidos complicados”. Ao mesmo tempo, não perdia a oportunidade de exibir a coleção de vestidos autorais nos eventos para os quais era convidada.

No mesmo país em que tudo havia sido negado a ela e seus antepassados, esses mesmos ancestrais criaram formas de fruição da vida que driblavam — e permanecem driblando — a política de extermínio da vida negra. Carolina sempre foi toda teimosia, assim como as festas negras. Momentos em que os corpos-trabalho se tornam, então, corpos-criação. Comprometidos com a beleza e o deleite, mantêm celebrações que criam brechas para elevar a graça de um corpo desterrado, ouvir a voz do próprio grito e sentir o desejo de si e de outros percorrer mãos, gargantas e pernas. Flanando em vestidos elétricos pelas avenidas, mulheres negras, como Carolina, mantêm a preciosa luz negra do viver.

Salve ela, ô

Salve ela

Salve ela

A vedete da favela…

“Vedete da favela”, marchinha de Carolina Maria de Jesus (1961).

—

Taís de Sant’Anna Machado

Salvador, Bahia, 08/02/2024

[1] Infelizmente, até fevereiro de 2024, ainda não foram encontrados registros fotográficos do vestido elétrico de Carolina Maria de Jesus. A menção de sua existência é registrada nos diários do início da década de 1960.

Um Pé na Cozinha: um olhar socio-histórico para o trabalho de cozinheiras negras no Brasil

[saiba mais]

Bate-bola com Ingrid Fagundez

Qual a parte mais desafiadora de transformar o seu diário em livro?Ganhar a distância necessária dos meus escritos para entender como — e se — eles poderiam interessar a alguém além de mim mesma. Essa foi a parte mais desafiadora porque exigiu tempo, um recurso escasso nos nossos dias, mas sem o qual nada se …

[saiba mais]

Nestor Pestana by night

A coisa acaba num Oxxo. Mas antes, quem entra na Nestor Pestana vindo da Augusta, da Martins Fontes ou da Martinho Prado, olha pra cima e vê, no começo da rua, a fachada do Teatro Cultura Artística – uma obra feita por Di Cavalcanti, finalizada em 1950, e que resistiu ao incêndio que consumiu o …

[saiba mais]

Saiba mais sobre os nossos clubes de leitura

Você sabia que existem clubes de leitura do Círculo de Poemas com encontros presenciais em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo? Estreamos na capital paulista em agosto de 2023, na Casinha, um espaço de convivência do Instituto Braudel, e logo a ideia se multiplicou pelas outras duas cidades, …

[saiba mais]Um teto para dois cavalos

por Sofia Mariutti Meu pai arrendou um terreno para um vizinho que precisava de espaço pra deixar dois cavalos. Então ele construiu um teto para os dois cavalos do vizinho. E quando construiu o teto, imaginou que um dia aquele seria o teto de uma casa. Isso porque a irmã do meu pai é vizinha …

[saiba mais]

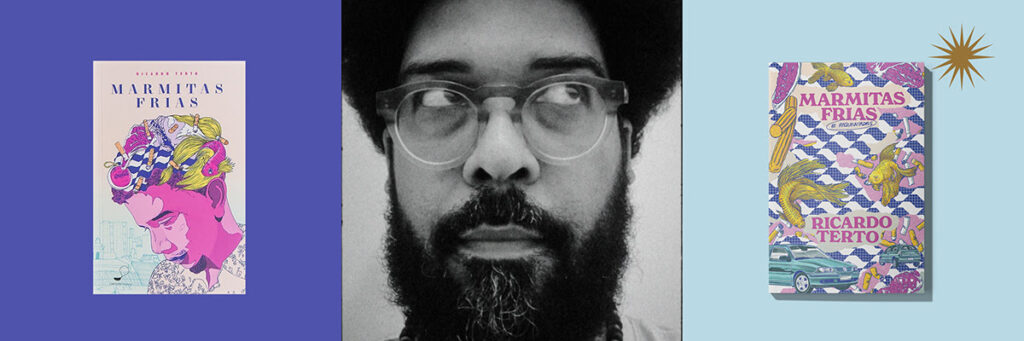

Oga Mendonça fala sobre a capa de "Marmitas frias: e requentadas", de Ricardo Terto

Quando o Ricardo Terto e a Julia Monteiro da Fósforo me convidaram para criar a nova capa de Marmitas frias: e requentadas — um livro que já era especial pra mim, e uma das minhas capas preferidas — me senti empolgado e desafiado ao mesmo tempo. Mexeria em algo que já estava muito bem resolvido, …

[saiba mais]