Ana Paula Pacheco compartilha seu processo criativo

A autora conta sobre a escrita de Pandora durante a pandemia, permeada por questões sanitárias e políticas, pela busca por referências e pelo caráter experimental do romance

Tenho um processo de escrita que parece caótico: há épocas em que escrevo todos os dias, roubando inclusive o tempo de outros compromissos; há grandes intervalos em que não escrevo nada no papel. Com o tempo fui percebendo, porém, que frequentemente começo a escrever com o pensamento e trabalho quando supostamente não estou trabalhando. Vou cismando com fatos, detalhes, seres, fazendo perguntas a eles, procurando percebê-los por vários ângulos. Busco palavras, troco-as por outras, invento uma atmosfera de desconhecimento, mais do que de conhecimento das coisas. Depois, quando sento para escrever, quase nunca vou sozinha: releio uma escritora ou escritor que admiro, pode ser ficcionista, poeta ou crítico(a) literário(a). Brecht falava assim do verdadeiro pensamento (vale também para a arte): “Ele pensava dentro de outras cabeças; e na sua, outras, além dele, pensavam.”

Entre escrever com o pensamento e levar, entretanto, ao papel, vai um salto (às vezes mortal… risos).

Comecei a escrever Pandora logo que a pandemia começou. Como todo mundo que tinha casa, fiquei trancada. Nas poucas vezes em que saí, vi largadas pela calçada pessoas que não tinham onde se recolher. Parecia um cenário de guerra, onde mortos-vivos davam notícia da antiga “civilização”, cujo ponto final, aliás, requalificava por inteiro. O contraste entre o conforto de uma casa de classe média e a rua me fez pensar numa analogia entre o que a vivência da pandemia nos fez experimentar (embora de modo mais protegido e menos, muito menos, radical) e o que as classes baixas brasileiras vivem há décadas diariamente nas comunidades, isto é, uma vida por um fio, ameaçada o tempo todo. O estado de exceção que aparecia a olhos nus para “nós” — e que, diziam, iria durar uns meses — era para os pobres um estado de exceção permanente. Claro que eu já sabia disso, mas viver essa sensação na pele era diferente. Foi então que comecei a imaginar um pangolim, o primeiro suposto vetor de transmissão da covid-19, um bicho vendido vivo, para refeições, no mercado de Wuhan, na China, comecei a imaginá-lo discutindo, vivendo, transando, enfim, relacionando-se eroticamente comigo. Evidentemente, uma relação de amor e ódio (mas eu sentia também um certo compadecimento pelo bicho, afinal não foi ele que desregulou a vida selvagem, trazendo um vírus arrasador à humanidade, mas o capitalismo). Como a situação era muito real e, por outro lado, muito absurda, pus meu nome e minha profissão na personagem, tentando talvez apontar para a sua consistência, o seu peso de realidade. Quando terminei de escrever essa parte, senti que ainda não tinha acabado. Então inventei um casamento da narradora com um morcego. Revi todos os filmes que encontrei sobre vampiros, reli livros, xeretei pesquisas etnográficas relativas a povos cujas mitologias envolvem morcegos.

Tem uma passagem, entre muitas, do Walter Benjamin, que me ajuda a explicar o que tentei fazer, e que não tem nada a ver com “literatura fantástica”. Benjamin escreve assim: “De nada serve a tentativa patética ou fanática de apontar no enigmático o seu lado enigmático; só devassamos o mistério na medida em que o encontramos no cotidiano, graças a uma óptica dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano” (cf. O surrealismo — o último instantâneo da inteligência europeia).

Depois escrevi mais um casamento, que no livro virou o primeiro, entre a professora-narradora e uma líder de ocupação; voltando à questão de classe de onde parti. Por fim, mais de um ano e meio convivendo com essa imaginação perturbadora, incluí uma parte em que a voz narrativa muda — o que surpreende mas não muito, pois o livro é todo ele experimental, justamente por tentar ser realista e alcançar o absurdo real, contemporâneo a nós. Uma narrativa sobre um outro morcego, este humano, um político búlgaro apelidado pela população de “Batman dos Bálcãs”. Com ele o livro se situa numa época de ascensão do neofascismo e procura sugerir relações entre o mais íntimo, a subjetividade (ou sua liquidação), as relações amorosas, a vida espiritual, e a esfera pública da nossa existência.

Bate-bola com Ingrid Fagundez

Qual a parte mais desafiadora de transformar o seu diário em livro?Ganhar a distância necessária dos meus escritos para entender como — e se — eles poderiam interessar a alguém além de mim mesma. Essa foi a parte mais desafiadora porque exigiu tempo, um recurso escasso nos nossos dias, mas sem o qual nada se …

[saiba mais]

Nestor Pestana by night

A coisa acaba num Oxxo. Mas antes, quem entra na Nestor Pestana vindo da Augusta, da Martins Fontes ou da Martinho Prado, olha pra cima e vê, no começo da rua, a fachada do Teatro Cultura Artística – uma obra feita por Di Cavalcanti, finalizada em 1950, e que resistiu ao incêndio que consumiu o …

[saiba mais]

Saiba mais sobre os nossos clubes de leitura

Você sabia que existem clubes de leitura do Círculo de Poemas com encontros presenciais em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo? Estreamos na capital paulista em agosto de 2023, na Casinha, um espaço de convivência do Instituto Braudel, e logo a ideia se multiplicou pelas outras duas cidades, …

[saiba mais]Um teto para dois cavalos

por Sofia Mariutti Meu pai arrendou um terreno para um vizinho que precisava de espaço pra deixar dois cavalos. Então ele construiu um teto para os dois cavalos do vizinho. E quando construiu o teto, imaginou que um dia aquele seria o teto de uma casa. Isso porque a irmã do meu pai é vizinha …

[saiba mais]

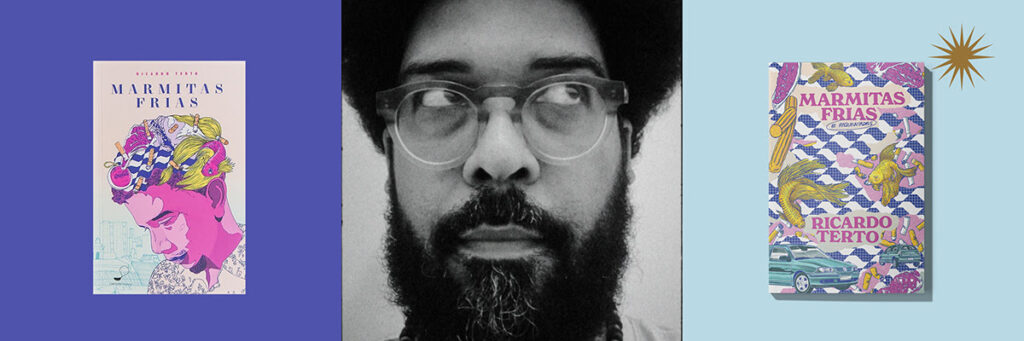

Oga Mendonça fala sobre a capa de "Marmitas frias: e requentadas", de Ricardo Terto

Quando o Ricardo Terto e a Julia Monteiro da Fósforo me convidaram para criar a nova capa de Marmitas frias: e requentadas — um livro que já era especial pra mim, e uma das minhas capas preferidas — me senti empolgado e desafiado ao mesmo tempo. Mexeria em algo que já estava muito bem resolvido, …

[saiba mais]